Se vende polonio 210 (y 2)

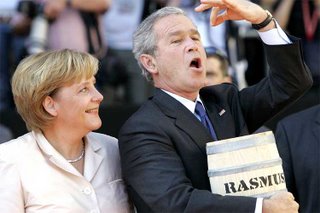

Una pose teatral de Mario Scaramella que resume por sí misma el carácter del personaje y también el conjunto de todo el

affaire Litvinenko.

Publicada por "El País"

El objetivo de este post no es revelar información comprometedora, ni ventilar hipótesis imaginativas, sino tan sólo proponer el ejercicio de contemplar el "affaire Litvinenko" desde una distancia panorámica. Al fin y al cabo, es perfectamente posible que las cosas hayan sucedido como cierto tipo de prensa europea ha estado aireando. Pero es igualmente factible, y hasta probable, que nos hayan estado contando un cuento chino sobre rusos.

De entrada, ha resultado muy osado atribuir el asesinato de Litvinenko al estado ruso e incluso, directamente, a Putin. Es evidente que sus enemigos políticos dentro y fuera del país pueden creerlo así, pero no existen pruebas, ni siquiera indicios, tan sólo son especulaciones basadas más en deseos que en realidades. Y por supuesto, una supuesta carta de Litvinenko en la que acusaba al estadista ruso de su muerte. Por lo tanto, pudo haber sido cosa de Putin; o no. Es más una toma de posición que el resultado de una pista real.

Dado que los periodistas no tardaron en darse cuenta de que con un posible infundio gratuito de tal calibre no se iba muy lejos en el mantenimiento del interés informativo, comenzó a barajarse también la teoría de que una sección especial de "vengadores del FSB" había llegado desde Moscú para liquidar al desertor Litvinenko. Esto sí era cinematográfico, y además dejaba mucho campo libre para encajar pistas que no llevaban a ninguna parte. Por lo visto, cuando actúan por propia iniciativa, los agentes del FSB dejan de ser perfectas máquinas profesionales y se convierten en unos chapuceros de marca mayor que van exhudando rastros de polonio 210 por todas partes.

Fotografía habitualmente publicada en los medios sobre el ex teniente coronel del FSB Alexander Litvinenko.

A comienzos de diciembre, la histeria mediática estaba en máximos ebullentes. Haciendo gala de un toque de amarillismo del que la dirección parece estar orgullosa, porque seguramente supone que le da un estilo cosmopolita y europeo al periódico, el 3 de diciembre, "El País" decidió acelerar a fondo. Publicó un especial en la separata dominical titulada: "Los últimos días de Alexander Litvinenko", que agrupaba cinco reportajes, con un total de siete páginas, completadas con un apocalíptico editorial: "El polonio y nosotros". La pìeza de Pilar Bonet era, desde luego, la mejor, como buena conocedora del ambiente social e institucional de Rusia que es esta periodista. Procuró estar a la altura del encargo, pero entre líneas daba la sensación de querer sacarse el muerto de encima. Las dos páginas que abren el reportaje las cubrió Walter Oppenheimer desde Londres. Junto con Pilar Bonet, éste antiguo compañero de aula en COU es otro de los valores clásicos del periódico.

Walty gustaba de echarle vena literaria a las redacciones de clase, pero conociéndolo un poco, es de suponer que le dio cierta vergüenza recoger las pistas contradictorias pescadas aquí y allá en el intrincado ambiente de la diáspora política rusa en Londres. Veamos: Litvinenko se cita con Mario Scaramella en el restaurante japonés de Picadilly Road. Después, se separan, Litvinenko se reune con dos rusos en el Hotel Millennium y se supone que allí es envenenado al tomar té. Y sin embargo, en la botella de agua que tomó Scaramella se detectan restos de polonio 210. Según Alex Goldfarb "pudo haber sido envenenado en la segunda reunión, pero como seguro que lo seguían, pudieron luego desperdigar el polonio en el lugar de la primera". ¿Para qué?¿Para despistar? Lo más lógico es pensar que que si Litvinenko fue realmente asesinado y sus verdugos eligieron un veneno tan extraño como el polonio 210 fue para que no se pudiera demostrar el homicidio -como ocurría en los "asesinatos químicos" del KGB durante la Guerra Fría- y no para organizar un escenario del crimen tan retorcido. ¿Ya suponían desde el principio que se iba a descubrir todo el montaje y por eso se molestaron en "manchar" la botella de la que bebió Scaramella con un chorrito de carísimo polonio 210? Con ese tipo de manejos folletinescos pudieron haber liado la cosa bastante más, incriminando a otras muchas personas. En realidad, el tinglado se complica definitivamente porque Mario Scaramella sí resultó contaminado, y también se encontraron rastros de polonio en el coche de Zakaiev, el amigo y vecino, activista checheno, que llevó a Litvinenko a sus citas en Londres el 1º de noviembre.

El ex agente de la KGB Alex Gordiervsky, autor de un grueso volúmen sobre la historia de la institución en la que trabajó, tampoco sabe responder al agudo Walter Oppenheimer: "Pero ¿por qué utilizar un veneno tan lento, que le dio tiempo [a Litvinenko] a hacer una gran campaña contra Putin antes de morir?" La respuesta de Gordievsky es la siguiente: "Porque es un veneno muy, muy fiable. No tiene vuelta atrás. Es como una bomba nuclear. Tiene garantía absoluta y produce una terrible agonía. Lo que ellos no esperaban es que hubiera tanta publicidad. Esperaban que muriera en silencio, en cualquier sitio".

Veamos: o Litvinenko era un objetivo por el que merecía la pena tomarse tantas molestias o no lo era. Si nos ponemos en el primer caso, parece estúpido calcular que se iba a morir "en silencio, en cualquier sitio". Gordievsky "sabe" que han sido agentes rusos, pero no tiene mucha idea de por qué han recurrido a un veneno tan lento cuya utilización, a la postre, ha dado lugar a un escándalo internacional. ¿Fiable el polonio 210? Cerrando el reportaje de Javier Sampedro podemos leer que para los expertos de la firma United Nuclear, "hay docenas de materiales más tóxicos, como Riocin y Abrin, que se pueden hacer fácilmente y no dejan rastro. Aunque es obvio que funciona, el polonio 210 es una mala elección como veneno".

Un personaje central en la trama del escándalo: el oligarca ruso y judío

Boris Berezovsky, residente en Londres. Su trayectoria biográfica es azarosa.

El reportaje está trufado con declaraciones de exiliados, a cuál más cogida por los pelos. Parecen producto del cargado ambiente paranoico o irreal que se suele vivir en los exilios políticos, obsesionados con los espías, los dobles juegos y las provocaciones. Pocos días después de que "El País" lanzara su bombástico reportaje, "La Vanguardia" publicó otra interpretación de los hechos en su "Magazine" del 31 de diciembre, entre otras crónicas dedicados al repaso de 2006.

El trabajo, firmado por Rafael Ramos, no era cosa del otro mundo. De hecho, ya desde el melodramático título, comenzaba como una más de las crónicas habituales durante esos días: "Polonio o la Rusia de las tininieblas". Pero el autor no tardaba mucho en dudar de la consistencia de algunas piezas de la historia. Así, explica que Berezovsky, el protector de Litvinenko en Londres, era apodado "el padrino" y le había facilitado al ex espía un "modesto piso de ochocientos mil euros en el norte de Londres (donde nada se regala)" y le pasaba una especie de pensión "a cambio de trabajillos". Después, añade algunos datos sobre los movimientos de Litvinenko durante el crítico 1º de noviembre que Oppenheimer no citó en su crónica: fue desde su casa en Muswell Hill a la cita con Scaramella en el coche de un amigo, el activista checheno Ajmed Zakaiev, y después, antes de dirigirse al Hotel Millenium se pasó por las oficinas de Berezowsky y luego se dirigió a la empresa de seguridad Erinys [?] para la que colaboraba. De los rusos con los que se entrevista, Lugovoi, que era un ex agente del FSB como él, resulta ser otro de los hombres de Berezowsky y dueño de una compañía llamada Pershin [?] "valorada en cien millones de dólares".

Hacia el útimo cuarto de su crónica, Rafael Ramos lanza su cuarto a espadas y afirma que "Litvinenko se movía en un mundo sórdido de dinero fácil y sucio" Y añade el testimonio de Julia Svetlichnaja, académica de la Universidad de Westminster, que conoció al finado y estuvo en contacto con él en los meses anteriores a su muerte. Según esta profesora, "el espía aseguraba disponer de información explosiva relacionada con la privatización de la antigua empresa estatal Yukos (que dirigía Berezovsky), proporcionada por otro ex agente del KGB que vive en Estados Unidos Yuri Shavets o Shvets. Su plan era hacer "chantajes por valor de quince mil euros por barba, dinero que le serviría para montar su propia empresa". Para completar este cuadro, Ramos termina con una hipótesis que según él gana "mayor número de adeptos conforme avanza la investigación". Al parecer, Litvinenko hacía "análisis de riesgo para empresas británicas interesadas en invertir en Rusia", y en uno de tales informes salió malparado "un personaje de alto standing vinculado al mismo tiempo al gobierno y a las `mafiyas´". Por lo tanto, el tal personaje, y no Putin o la cuadrilla vengadora del FSB, habría sido el autor del asesinato de Litvinenko. Pero sigue en pie el por qué de un veneno tan absurdo como el polonio 210. "El mensaje para todos los traidores empeñados en meter cizaña desde Londres a cambio de unas libras esterlinas quedaba meridianamente claro". Sigue siendo una hipótesis insuficiente para explicar un supuesto y rocambolesco atentado, con gran despliegue de medios, dirigido contra un hombre que soñaba con hacer chantajes de "quince mil euros por barba". ¿Cuántos tenía que haber perpetrado para fundar una empresa en Gran Bretaña?

En cualquier caso, el reportaje de Rafael Ramos incidía en la descripción de ese ambiente turbio y bastante miserable que parece rodear el mundo del "exilio de negocios" en torno al cual gira la oposición anti-Putin en Londres. Y lo cierto es que el retrato de un grupo de cuentistas y fabuladores, ex agentes arrepentidos por sus malas obras y supuestos expertos en servicios de inteligencia y seguridad, se había completado pocos días antes con la detención de Scaramella nada más regresar a Italia. El día de Nochebuena la prensa informaba que había sido arrestado en Nápoles el supuesto profesor Mario Scaramella, “testigo clave en el caso Litvinenko”. De la información publicada por ”El País” el día de Navidad, se desprende que el hombre era un mangante de cuidado. Según escribe Enric González (la versión en papel de la crónica no se corresponde con la colgada en internet): “La carrera profesional de Scaramella, de 46 años, cuenta con abundantes episodios oscuros. Nadie ha podido comprobar que sea, como afirma, licenciado en Derecho. Tampoco se tiene certeza de que sea, como sostiene, un experto en espionaje internacional”. Y aclara el cronista: “El presunto tráfico de armas por el que fue detenido el pasado domingo constituye un episodio revelador sobre sus actividades: según las fiscalías de Roma y Bolonia, Scaramella organizó una operación e contrabando de materiales radiactivos y la denunció después, atribuyéndola a otros, ante la policía italiana, con el fin de acreditarse como especialista en constraespionaje y como experto en grupos terroristas”.

Otra pose de Mario Scaramella, esta vez en contrapicado. Se rumorea que podría tener contactos con la mafia italiana.

Fotografía publicada por "El País" A lo largo de su crónica, Enric González no ahorra detalles sangrientos que tipifican al rechoncho Scaramella como un oportunista sin escrúpulos, bordeando la estafa pura y dura. Afirmaba haber vivido en Moscú y poseer buenas relaciones allí con el KGB. En torno al año 2000 aseguró algo tan increíble como que en plena Guerra Fría un submarino soviético había depositado minas nucleares en el golfo de Nápoles. Y le hicieron caso, comenzó a fecuentar los medios de comunicación y en 2002 se integró en la Comisión Mitrojin, como se denominó a la comisión organizada en base a la mayoría parlamentaria obtenida por el partido de Berlusconi. El objetivo principal de ese tinglado era el de demostrar que Romano Prodi había sido el "hombre de Moscú" en Italia y en tal sentido, tanto el presidente de la comisión, Paolo Guzzanti, como el mismo Berlusconi quedaron bien satisfechos de Scaramella y sus esfuerzos por incriminar al actual presidente italiano. Y concluye Enric González: "Todas las acusaciones surgidas de la citada comisión se demostraron falsas, en la mayoría de los casos, o incomprobables. Una conversación telefónica privada entre Guzzanti y Scaramella, grabada por orden judicial, confirmó que entre ambos existía un acuerdo para implicar a Prodi, como fuera, en operaciones ilegales".

Sin embargo, el desenmascaramiento de Scaramella aportado por Enric González llegó tarde para la credibilidad informativa de "El País". Porque poco más de veinte días antes, en el citado reportaje dominical del 3 de diciembre, se le había dedicado una página entera a una entrevista con Paolo Guzzanti, llevada a cabo por una italiana, Laura Lucchini. En ella, el senador de Forza Italia (ex socialista), aprovecha para atacar a Romano Prodi por sus supuestos contactos con el KGB. Pero sobre todo, explica que uno de los principales asesores de Scaramella en la Comisión Mitrojin fue Litvinenko y que éste, a su vez, solía pasarle información a Ana Politkovskaia. A la vista de quién está resultando ser Mario Scaramella, la importancia de la entrevista se hunde en un charco que además salpica al mismo Litvinenko y de refilón, tristemente, a la Politkovskaia.

Paolo Guzzanti, foto de Cristiano Laruffa. Para acceder a su blog, pinchar

aquí En realidad, ya el 17 de diciembre se avanzaba en una crónica de Andrea Rizzi ("Todavía queda polonio para rato") que Scaramella era un personaje bien turbio. Pero en cualquier caso, no es de extrañar que tras el resbalón, perpetrado en un corto espacio de tiempo, "El País" haya ido haciendo mutis por el foro. El 29 de diciembre, como quien no quiere la cosa, aún publicó una columna sobre las acusaciones de la fiscalía rusa contra el empresario multimillonario Leonid Nevzlin, también exiliado, y asimismo un ex alto cargo (vicepresidente) de la compañía Yukos. Hace tiempo que Moscú va detrás de altos cargos de esa empresa, y precisamente, Litvinenko decía tener documentación comprometedora sobre Yukos. El 6 de enero, el periódico volvió a publicar una difusa crónica sobre un nuevo lugar de Londres donde se han detectado rastros de polonio 210, el Restaurante Pescatori, con amplia clientela rusa. Y por cierto, que al final de la pieza se recoge, entre corchetes y con un importante retraso con respecto a "La Vanguardia", que Julia Svetlichnaja, en entrevista a la CBS afirmó saber que Litvinenko "había planeado chantajear a un millonario ruso exiliado en Reino Unido, pero que no era Boris Berezovsky". Posiblemente, aunque la crónica no lo menciona, se trata de Alexei Golubovich, alto cargo de Yukos entre 1992 y 2000, actualmente en arresto domiciliario en Italia a petición de la fiscalía rusa.

En realidad, y desde las primeras hipótesis facilonas que apuntaban directamente a Putin, el entramado de pistas no tiende a confluir en un grueso hilo conductor, sino que se desparrama en todo un abanico de direcciones divergentes. Y eso por no jugar con otras muchas posibilidades. Por ejemplo, la de que Litvinenko fuera un agente colocado por Moscú en el entorno de Berezovski y los antiguos hombres de Yukos. Descubierto, alguien decidió deshacerse de él, y de paso utilizar su asesinato para montar una aparatosa campaña contra el Kremlin en un momento propicio: la tensión entre algunos países de la UE y Moscú por la negociación en torno al abastecimiento de petróleo y, sobre todo, gas. Condensando en el asesinato restos de casuísticas diversas procedentes de la Guerra Fría y el KGB, el éxito en manipular a la prensa occidental estaba garantizado.

Sin embargo, no hace falta siquiera investir a Litvinenko como agente doble. Bastaba con que fuera lo que aparentaba ser: un ex oficial del FSB convertido en resto de serie, un cuentista o un aprovechado que sobrevivía en ese caldo tan peculiar de veteranos del espionaje venidos a menos, simples charlatanes, oportunistas de medio pelo y de todo tipo. Y entonces, los mismos que liquidaron a Ana Politkovskaia decidieron rentabilizar su muerte. Eligieron un veneno lento y espectacular para que la víctima tuviera tiempo de reaccionar, denunciara a Putin como verdugo (¿quién dudaría de las últimas palabras de un moribundo?) y se organizara un jaleo bien turbio. Por supuesto, se trataría de algún operativo montado por enemigos importantes de Putin. Hay diversas posibilidades sobre la posible autoría de tal hipótesis. Por ejemplo, alguna problemática potencia menor en la periferia de Rusia; o ultrarradicales chechenos. A saber si los asesinos estaban apoyados o consentidos por alguna potencia occidental. Recordemos que este mismo verano, mientras americanos, británicos e israelíes se hundían en el fango de Irak o Líbano, Rusia triunfaba en Chechenia (liquidando a Shamil Basayev, el particular Bin Laden de los rusos) se acercaba a China y apoyaba a Irán.

Samil Basayev, fotografía proveniente del

Kavkazcenter.com Lo cierto es que la sofisticación de elegir polonio 210 para manejarlo tan chapuceramente después, da cierta idea de que no estamos ante profesionales del ramo. O bien, se trata de agentes de algún país con un deficiente entrenamiento o escasos medios. En realidad, y teniendo en cuenta que el polonio 210 es carísimo y que no se justifica su utilización para liquidar a un personaje tan de tercera o cuarta fila como Litvinenko, ¿por qué hablar de asesinato? Reordenando las piezas del caso sobran sospechas para pensar que en realidad estamos ante una trama de contrabando de polonio 210. Al fin y al cabo, Mario Scaramella fue detenido el pasado 24 de diciembre acusado de contrabando de materiales radiactivos. Según las fiscalías de Roma y Bolonia, el mitómano profesor sin alumnos organizó la operación y posteriormente la denunció atribuyéndola a otros. Por lo tanto, vaya usted a saber si esta vez la cosa no iba en serio hasta que se produjo un accidente y Litvinenko quedó afectado. Quizá Scaramella acudió a Londres para recoger la mercancía procedente de Rusia. Sólo esa hipótesis ya explicaría una buena parte de la densa "ruta de la contaminación", repleta de reuniones entre los diversos socios, y esta vez sin contradicciones ni forzamientos. Todo ello dejando de lado que el polonio no fuera destinado a los chechenos; por cierto, un dato curioso: Litvineko se había hecho musulmán poco antes de su envenenamiento.

Fotografía inicialmente difundida por los medios de comunicación en febrero de 2005, sobre un supuesto soldado americano secuestrado en Irak. Se trata de un muñeco articulado de juguete

En definitiva: bienvenidos los entusiastas a una estupenda historia que, bien relatada nos permite echar una instructiva y aleccionadora mirada a ese mundo situado en los márgenes de los servicios de información del estado, la política y la prensa en la Europa de 2007. Pero si de verdad les atraen las rocambolescas historias de capa y veneno, no se queden en escenarios tan trillados como el del polonio 210. Por ejemplo: ¿Han mirado con atención las supuestas fotos de Saddam Hussein pendiendo de la horca?¿Les parecen reales? Revisen la hemeroteca, por favor. El 3 de febrero de 2005, la prensa publicó una historia a medio camino entre la comedia y la tragedia. Dos días antes, la cadena Al Yazira y varias agencias informativas difundieron las fotografías de un soldado americano secuestrado en Irak por un grupo terrorista integrista islámico denominado Brigada de los Muyahidin. Pero el Ejército norteamericano no lograba dar con la identidad y referencias del supuesto desaparecido. Por fin, la empresa Dragon Models USA identificó al rehén: se trataba de uno de sus muñecos, modelo Cody, vestido con el apropiado uniforme tropical de las furzas norteamericanas en Irak por aquellas fechas. Y ahora, por favor, vuelvan a escrutar la foto de Saddam Hussein. Etiquetas: Basayev, Berezovsky, Chechenia, FSB, KGB, Litvinenko, mafias, polonio, Prodi, Putin, Rusia, Scaramella, servicios de inteligencia, Yukos

Líbano 2006: Hipótesis para una masacre

Quizá la cuenta atrás comenzó el pasado 7 de junio, cuando los norteamericanos consiguieron eliminar al al-Zarqaui, el líder de al Qaeda en Irak. Significativamente, cinco días más tarde el presidente Bush se reunió con su equipo de seguridad y defensa para planificar la retirada gradual de tropas hasta mediados de 2008. Nadie se hacía ilusiones de que la muerte del terrorista jordano fuera a cambiar mucho las cosas en el invadido país árabe. Pero al menos propiciaba un buen punto de giro en un momento en el que los aliados europeos estaban ejerciendo una molesta presión sobre la Casa Blanca, poniendo en cuestión activamente la continuidad de la prisión de Guantánamo, mientras el Consejo de Europa destapaba la caja de los truenos de los vuelos clandestinos de la CIA, implicando a catorce países en el operativo clandestino. Y no sólo eso: dentro de los Estados Unidos las encuestas demostraban que la mayor parte de la población veía con buenos ojos la salida de Irak, sobre todo a partir de finales de este mismo año, teniendo en cuenta que Corea del Sur e Italia habían anunciado la retirada de sus contingentes militares, los mayores en número tras el británico y el mismo norteamericano.

7-12 de junio: Ilusiones frustradas

La vía de salida que anunciaba Bush en Irak venía también favorecida por la colaboración del nuevo gobierno iraquí presidido por el chií Nuri al Maliki, que decía tener un plan para restablecer el control de las armas por parte del Estado y acabar con las milicias y la limpieza étnica. En parte, el plan consistía en acercarse a la comunidad sunní aprovechando la muerte de al Zarqaui, aislar a los voluntarios extranjeros y encuadrar a los grupos armados sunníes en las fuerzas de seguridad regulares del Estado iraquí. Incluso se hablaba con cierta esperanza de una conferencia para la reconciliación con fecha 22 de junio.

El nuevo primer ministro iraquí, Nuri al Maliki: al principio había un plan.

Casi al tiempo que Washington anunciaba tales preparativos, la situación comenzaba a dar un vuelco desagradable. El 10 de junio se suicidaban tres detenidos en Guantánamo. La prensa occidental trompeteó la noticia dos días más tarde y la Casa Blanca encajó mal el escándalo. Aumentó la presión contra los métodos de la administración Bush. Ese mismo día 12, la artillería israelí aniquiló casi al completo una familia palestina que pasaba el día en la playa de Gaza. La fotografía de la

niña Huda corriendo y llorando por la playa junto al cadáver de su padre fue otro mal trago. Pero en aquel momento, el gran público no imaginaba que ese horror devendría cotidiano en muy poco tiempo.

Yendo un poco más allá: en Somalia triunfaba la causa del integrismo musulmán. Llegaban noticias de que las milicias de los denominados Tribunales Islamistas habían logrado controlar buena parte del país, incluyendo la capital, Mogadiscio. Por el momento, las nuevas autoridades se esforzaban por distanciarse de al Qaeda, pero resultaba evidente que estaban edificando una nueva república regida por la Sharia. Al parecer, una buena parte de la población los apoyaba, hartos todos de los desórdenes, abusos y peleas entre los señores de la guerra locales desde 1991. Por lo tanto, más noticias adversas para Washington a mediados de junio: emergía un nuevo “estado de talibanes” y eso en el Cuerno de África, esto es, en pena ruta del petróleo, a la salida del Golfo Pérsico. En un lugar donde las fuerzas de la ONU y especialmente las de los Estados Unidos habían fracasado lamentablemente en la primera mitad de los noventa del siglo pasado.

14 de junio-11 de julio: Crece el descontrol global

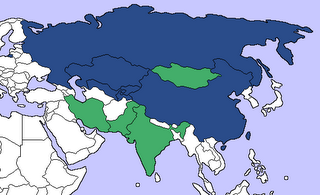

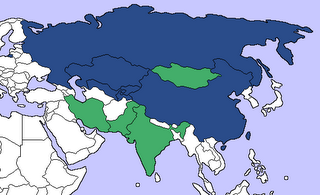

Pero las cosas comenzaron a ir rematadamente mal justo en la mitad del mes de junio. Ya el día 14, el presidente iraní Mahmud Ahmadineyad llegó a China para participar en la cumbre de jefes de estado de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCSh), en calidad de jefe de estado de uno de los cuatro países observadores: India, Pakistán, Mongolia e Irán. En Occidente el hecho pasó relativamente desapercibido para el gran público e incluso en los medios recomunicación. Pero la OCSh posee una importancia real: había sido creada el 14 de junio de 2001 en torno a Rusia y China. Arrancaba a su vez del denominado grupo de los Cinco de Shanghai, fundado en 1996 tras la firma del Tratado para la Profundización de la Confianza Militar en las Regiones Limítrofes. Uno de los extremos más relevantes consiste en que la OCSh había nacido, muy especialmente, para para contrarrestar la influencia USA en el continente asiático.

Logo de la OCSh y mapa con los países miembros en azul y los observadores en verde: un bloque asiático homogéneo

La invitación a Ahmadineyad sentó mal en Washington. El programa nuclear iraní es una verdadera espina clavada en la Casa Blanca y su mandatario es la bestia negra de turno, ese fenómeno tan característico de la diplomacia norteamericana que en los últimos veinte años han personificado Jomeini, Gaddafi, Noriega, Milošević o Saldam Hussein. En los últimos meses, Ahmadineyad había venido reiternado que su país no detendrá su programa nuclear y defendió el derecho de poseer tecnología atómica, enfrentándose a las presiones de Washington. Los norteamericanos habín recurrido a todo tipo de amenazas, incluso militares, pero también intentaron presionar a través del Consejo de Seguridad de la ONU. Por lo tanto, cuando el iraní pidió ayuda al grupo de Shanghai para contrarrestar las “amenazas brutales” de EEUU, Donald Rumsfeld protestó airadamente. La respuesta del presidente de turno de la OCSh, el chino Zhang Deguang, respondió al Secretario de Defensa norteamericano. “Si consideráramos que [Ahmadineyad] es un patrocinador de terroristas no lo habríamos invitado”.

Ahmadineyad y Putin en Shanghai: sonrisas que hieren

En el trasfondo del acercamiento entre Teherán y Beijing, late el delicado asunto de la energía. China necesita ingentes cantidades de crudo para respaldar su crecimiento económico e Irán le cubre a la potencia asiática el 13% de su consumo. Por si fuera poco, ambos países negocian un contrato millonario para subvencionar la explotación de un rico yacimiento de gas de Yadavarán, en el Juzestán iraní, que vincula a ambos países por un periodo de 30 años. Mientras tanto, Rusia declaró ya en 2002 que tiene previsto suministrar a Irán cinco reactores nucleares durante la próxima década en virtud de un contrato que se valoraba ya por entonces en 10.000 millones de dólares. Así, no es de extrañar que Ahmadineyad fuera cordialmente recibido por los presidentes de la OCSh, Putin incluido, y que el iraní ofreciera Teherán como sede la próxima cumbre del grupo. Lógicamente, con ese panorama parecía difícil suponer que Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, votaran a favor de sanciones contra el programa nuclear impulsado por el régimen iraní. ”En este contexto, ¿es realmente posible evitar la intervención militar estadounidense en Irán?” –se pregunta Sobren Kern, un investigador de la Fundación Elcano en un reciente análisis.

Por si eso no fuera suficiente, la reunión del OCSh parecía estar desmantelando piezas enteras del nuevo tinglado diplomático norteamericano. Washington demuestra una actitud muy desconfiada ante China y su agresiva política comercial para asegurarse con una cuota creciente de suministros de crudo. Y eso ocurre en un mundo en el que los Estados Unidos dependen cada vez más del petróleo. Es por ello por lo que la administración Bush estuvo trabajando para hacer de la india una potencia militar y un nuevo aliado frente a China. Por ello, en julio de 2005 la Casa Blanca aplicó uno de los habituales y aparatosos dobles raseros que gusta de exhibir y se empeñó en respaldar el programa nuclear indio, saltándose la política de no proliferación nuclear que intenta aplicar a Irán. Pero en la reunión de la OCSh la India acudió en plena mejora de relaciones con China, por primera vez desde la guerra fronteriza de 1962. Y dado que Pakistán estaba irritado por los gestos de respaldo nuclear norteamericano a la India, pidió también ser incluido como miembro de pleno derecho en el Grupo de Shanghai.

A las puertas ya de un verano no apto para presidentes norteamericanos cardiacos, se abrió paso a codazos Corea del Norte para anunciar que pensaba realizar pruebas de lanzamiento del nuevo misil intercontinental Taepodong-2 con capacidad nuclear. Por lo tanto, a lo largo de la segunda mitad de junio, la administración Bush realizó serias advertencias a Pyongyang para que desistiera de su particular programa de rearme nuclear. Los norteamericanos evitaron las amenazas de intervención militar, por lo que esa actitud comedida corroboraba la advertencia que en su día hizo Noam Chomsky: Washington nunca plantearía intervenciones militares ni derechos de ingerencia en países dotados de armamento nuclear. Por lo tanto, lo que ocurrió con Corea del Norte no hizo sino redoblar la determinación iraní. Paradójicamente, Pyongyang no pudo hacer toda la presión que deseaba sobre Washington porque la crisis del Líbano llevó a un plano secundario sus maniobras. La última noticia que se tiene de sus operísticos esfuerzos es que a finales de julio había logrado frustrar la cumbre de países asiáticos (ASEAN) celebrada en Kuala Lumpur (Malasia).

Y cosas del doble rasero norteamericano: el 9 de julio la India probó por su cuenta un misil nuclear intercontinental, con todas las bendiciones de la comunidad internacional, menos la de Pakistán, lógicamente. Casualidad o no, dos días más tarde se perpetraba un espantoso atentado en la red del ferrocarril de Bombay. El hecho de que la fecha fuera un día 11 enseguida hizo pensar en Nueva York, Madrid y al Qaeda. Pero de momento, la policía india no ha encontrado evidencias claras de que haya una conexión significativa, y si más bien que el escenario tiene más que ver con el conflicto hindú-musulmán. Colofón: hacia finales de julio saltaba la noticia de que Pakistán construía una nueva central de plutonio que hipotéticamente le permitirían fabricar a esa potencia islámica unas 50 bombas nucleares al año.

Tasnim Aslam, portavoz de Asuntos Exteriores del gobierno pakistaní: más plutonio, más bombas

Los primeros días de julio fueron ya los del creciente descontrol: en Irak alcanzaba su climax la campaña de atentados indiscriminados de las milicias chiíes contra la población sunní, con la matanza de “decenas de civiles” sólo el día 9. Pero las salvajadas continuaron: el 24 de julio, por ejemplo, el protagonismo del conflicto en el Líbano no pudo ocultar que dos coches bomba habían matado a 62 personas en Bagdad y Kirkuk. El 19 de julio las agencias de prensa anunciaron que en sólo dos meses habían muerto 6.000 personas en Irak. El 25 de julio, el mismo Bush reconocía la gravedad de la situación y anunciaba el despliegue de más tropas en Bagdad, pero a costa de desguarnecer otras zonas “más controladas”. Dado que estas declaraciones las hizo en compañía del primer ministro iraquí Nuri al Maliki, debe deducirse que su plan para la reconciliación está muerto y enterrado con las 6.000 víctimas del terrorismo indiscriminado.

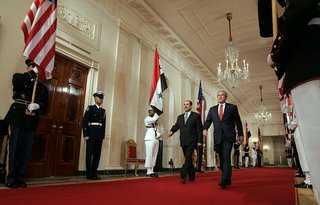

Bush recibe al primer ministro al Maliki en la Casa Blanca: paso firme, paso débil

Bush recibe al primer ministro al Maliki en la Casa Blanca: paso firme, paso débil

Afganistán parecía estar yéndose de las manos a la OTAN. Un mes antes sus tropas habían llevado a cabo una ofensiva en la que al parecer se habían liquidado decenas de guerrilleros talibanes. Pero en poco tiempo estos dieron señales de estar más vivos que muertos. A España la noticia llegó de la mano de una baja mortal en las filas del contingente desplegado en Herat. El último día de julio saltaba la noticia de que la OTAN tomaba el control de la muy conflictiva región sur del país, uno de los bastiones más intocados de los talibanes. Por lo tanto, la presencia militar de la Alianza Atlántica aumentaba hasta los 18.500 soldados sin que por ello se vea un horizonte claro de pacificación o victoria militar.

12-31 de julio: Recuperando la credibilidad como “potencia gamberra”

Pero la gota que colmó el vaso fue, posiblemente, la estrella emergente de Putin. El día 10 de julio, a un mes exacto, Moscú dio la réplica a la liquidación de al Zarqaui por los norteamericanos: los servicios de inteligencia y unidades especiales lograban sacar de en medio a Shamil Basayev, el “Bin Laden del Cáucaso”. Los americanos no podían deplorar el hecho, porque al fin y al cabo se trataba de un peligroso fundamentalista islámico, aunque sus actividades estuvieran ligadas también a la causa nacionalista chechena. Pero ese golpe antiterrorista resaltaba la figura del mismo Putin, que pocos días después presidiría la cumbre del G-8 postulándose como nuevo líder mundial, pacificador y estabilizador de Rusia, gran potencia proveedora de energía a escala planetaria: gas y petróleo.

Y la guinda: la “Revolución Naranja” ucraniana terminaba de mustiarse también por esas fechas: víctima de sus errores y escándalos, el gobierno perdía credibilidad y Ucrania viraba de nuevo hacia Rusia, alejándose de los proyectos occidentales. Ya el 7 de junio, la Duma rusa y el ministro de Asuntos Exteriores, Sergue Lavrov, se permitieron criticar duramente a Ucrania por su deseo de entrar en la OTAN. Por entonces, se hablaba de unas maniobras conjuntas Ucrania-EEUU en Crimea. Pero a mediados de julio, el régimen ucraniano naufragaba en nuevos escándalos cuando el presidente se negaba a designar jefe de gobierno al pro ruso Víctor Yanukovich. La coalición pro rusa dominaba el Parlamento de Kiev gracias a la defección del Partido Socialista, que dejó en minoría a la coalición naranja. La obra de la supuesta revolución se desmoronaba tras un año y medio de desastrosa gestión.

Había llegado el momento de poner en marcha un plan para recuperar credulidad internacional, y sobre todo frente a Irán y el Próximo Oriente. De camino hacia San Petersburgo, Bush se reunió con Ángela Merkel en Alemania y entre las carantoñas simpáticas destinadas a los fotógrafos de prensa lanzaron conjuntamente una seria advertencia a Irán para que dejara de lado su programa nuclear y aceptara las ofertas de la “comunidad internacional”. “No estamos de broma”, remató el presidente norteamericano.

Bush y Merkel en Stralsund, Alemania, 12 de julio: poca broma

Cierto. Dos días antes había comenzado el ataque israelí contra las posiciones de la milicia Hezbollah en el sur del Líbano. El casus belli había sido un ataque que había supuesto la muerte de varios soldados del Ejército israelí y la captura de dos de ellos. Inmediatamente, el gobierno israelí anunció represalias masivas que recibió un muy significativo nombre en clave de operación Cambio de Rumbo. Por primera vez desde la retirada de 2000, el Ejército israelí penetraba en fuerza en territorio libanés. La ofensiva implicó bombardeos extensivos y muchas indiscriminados sobre transportes, comunicaciones, infraestructuras y zonas urbanas, incluso de la misma capital libanesa, Beirut, que provocaron numerosas víctimas civiles, amén de la paralización todo el país.

El asalto israelí no tenía nada que ver con una operación militar precisa y selectiva destinada a liberar a los soldados capturados. Los bombardeos de alfombra sobre poblaciones civiles eran más propios de la doctrina militar soviética o serbia que de la tradición innovadora del

Tsahal. Por parte israelí está resultando guerra bastante extraña en sus objetivos estratégicos y sobre todo, en sus más que dudosas rentabilidades políticas. El resultado es que Jerusalén ha terminado por jugar a la defensiva en ambos campos, justamente porque es un agresor sin ambiciones. O al menos, sin ambiciones propias. Porque lo cierto es que este conflicto parece una proxy war, una guerra por delegación, al servicio más de los intereses norteamericanos que israelíes. Es cierto que los ataques del Tsahal han destruido una parte de los emplazamientos de misiles de Hezbollah. Pero en realidad se trata de plataformas móviles y todo parece indicar que las milicias chiíes han recibido cantidades considerables y variadas de cohetes. Por otra parte, los expertos coinciden en afirmar que la destrucción de Hezbollah es más que improbable; y en realidad, gracias a su porfiada resistencia han revalorizado su imagen en el tablero de Oriente Próximo y más allá.

La idea de que, al menos en parte, los israelíes lidian esta guerra al servicio de una gran potencia no es nueva. Tal sucedió en 1956, cuando atacaron a las fuerzas egipcias para facilitar la recuperación del Canal de Suez por británicos y franceses: hay una notable cantidad de información sobre la denominada “invasión del Tripartito” el denominado Protocolo de Sèvres o la Operación Mosquetero (“Todos para uno, uno para todos”, ya se sabe). Pero en ese caso, ¿qué objetivos intenta cubrir Washington con esta guerra en el sur del Líbano?

Primero, recuperar algún tipo de iniciativa en la zona de Próximo Oriente, dando a entender que ellos también pueden jugar duro y que cuentan con aliados fieles, capaces de llegar en su apoyo hasta las últimas consecuencias. Israel depende de los Estados Unidos para su supervivencia y por ello no duda en demostrarlo, como aviso contra las balandronadas del presidente Ahmadineyad, que no pierde ocasión de pronosticar el final del Estado judío.

Rice vigila a Olmert: A Brutal Friendship

Segundo: presionar a la ONU y en ella a Rusia y China como miembros del Consejo de Seguridad para que no eviten condenar a Irán. Durante casi veinte días, los israelíes han demostrado un olímpico desprecio hacia las Naciones Unidas, que incluso ha cobrado la forma de tiro al pichón contra un puesto de observadores de esa organización (Finul) con el resultado de cuatro cascos azules muertos. Y por supuesto, los Estados Unidos han bloqueado en el Consejo de Seguridad cualquier resolución contra Israel, como pocas semanas antes hacían China y Rusia con respecto a Irán. Pero esta batalla, al menos, la ganó Washington: el 31 de julio se anunciaba que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución que marca de plazo hasta finales de agosto “para que Irán ponga fin a sus actividades nucleares bajo la amenaza de sanciones económicas y políticas”. Eso sí, “a petición de Rusia y China, el texto es más suave que otros proyectos de resolución anteriores, que amenazaban a Irán con sanciones inmediatas. La nueva propuesta pide que el Consejo celebre nuevas reuniones antes de considerar las posibles sanciones. El proyecto ha sido aprobado por 14 votos a uno. Qatar, único país islámico del Consejo, votó en contra.” Esta noticia no fue portada de los diarios occidentales: apareció esquinado en páginas bien interiores. Pero era uno de los objetivos de la coalición americano-israelí. Significativamente, una vez votada la resolución, el 1º de agosto, el primer ministro Ehud Olmert anunció en un discurso que Israel estaba ganando la guerra y que “si acabara ahora, Israel habría conseguido éxitos increíbles que cambian la situación y que tendrán influencia en la región durante años”.

Sin embargo, este optimismo es, cuanto menos, dudoso. El problema está en que Washington no sabe muy bien qué hacer con Irán. La opción militar directa parece muy poco probable, sobre todo cuando aún está por solucionar el desastre que supuso la invasión de Irak. Además, un ataque en fuerza necesitaría posiblemente del recurso a las armas nucleares tácticas y eso emponzoñaría toda la región durante años –incluyendo Arabia Saudita o Turquía, por ejemplo- y por supuesto, generaría un desastre económico a escala planetaria que debilitaría también a los Estados Unidos. Paradójicamente, sólo parece contar con la diplomacia europea y con la ONU, a la que desprecia y, como se ha visto, manipula a su antojo.

Etiquetas: al Maliki, Al Qaeda, Al Zarqaui, Basayev, Bush, Irak, Irán, Líbano, Omert, Organización de Cooperación de Shanghai, Pakistán, Putin, Rice

Una pose teatral de Mario Scaramella que resume por sí misma el carácter del personaje y también el conjunto de todo el affaire Litvinenko. Publicada por "El País"

Una pose teatral de Mario Scaramella que resume por sí misma el carácter del personaje y también el conjunto de todo el affaire Litvinenko. Publicada por "El País"